『BRUTUS』おまえもか!【新保信長】 連載「体験的雑誌クロニクル」22冊目

新保信長「体験的雑誌クロニクル」22冊目

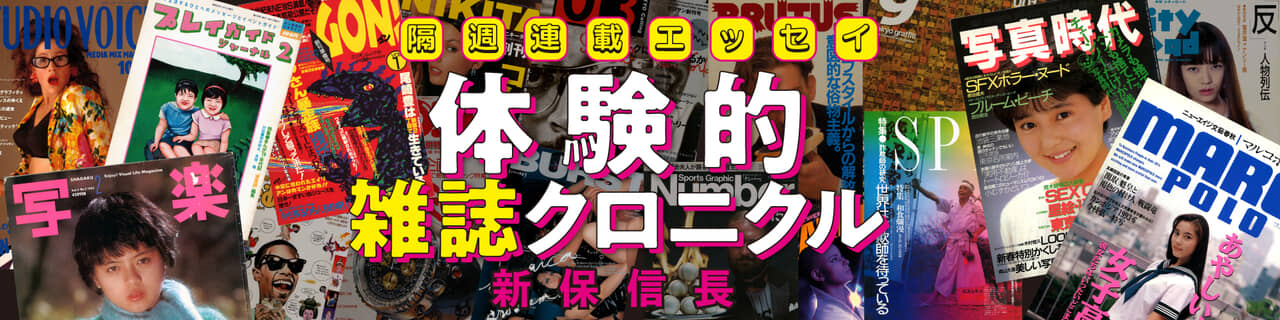

この「悦楽的」というのが、初期『BRUTUS』のキーワードだ。ロサンゼルスで取材・撮影した特集は、目覚めのシャワーから始まり、グルーミング、装い、オフィスやデスク、ランチ、料理、酒、スポーツ、ホビーなど、さまざまなシーンでの悦楽的ライフスタイルを紹介する。モデルはすべて白人で、商品紹介の価格はドル表示。前年に『地球の歩き方』が創刊されたばかりで、まだ海外旅行が珍しかった時代に、この誌面はとんでもなく浮世離れしたものに感じられただろう。

「ブルータシズム序論 悦楽的生存の研究」と題した企画もあった。同誌創刊スタッフの一人である作詞家・文筆家の松山猛が「パジャマロジー」「万年筆は使われているか」「インテリア論」「旅のための家具」「紺と白を着る」「いい女」「自転車都市」「女王陛下のウヰスキー」「このシャツは40になってから着よう」「1940年製ロレックス・オイスター」「魂の置場としてのBAR」「偉大なる無駄遣い」といった項目ごとに悦楽的生活を説く。このコーナーは、テーマと書き手を変えながら、しばらく続いた。

「ブルータスの予言」はトレンド予測的な内容で、パナマ帽、シャンパン、無香料化粧品、タキシード、50年代アメリカ車などを紹介する。シャンパンが「シャンペーン」と表記されているのには時代を感じるが、当時としては最先端だったに違いない。巖谷國士による鈴木清順インタビューや「Brutuscope」と題されたコラム欄も含め、とにかく隅から隅までスノビッシュな誌面で、今見るとその過剰さにちょっと笑ってしまうほど。しかし、同誌のスタイルが本邦における男性向けビジュアル・クオリティマガジンのお手本となったことは歴史上の事実である。

80年代の『BRUTUS』は、ゴージャスな海外取材ものが名物のひとつで、アフリカ特集の取材から帰国した某編集者が「象1頭600万円」と書いた領収書を提出、それが認められたという伝説が生まれたりもした(真偽は不明)。本や映画、音楽、アート、デザイン、ファッション、グルメの特集は当時からあるし、定番となった「居住空間学」特集もすでにあった。「裸の絶対温度」も話題を呼び、シリーズ化した(私ももちろん買った)。

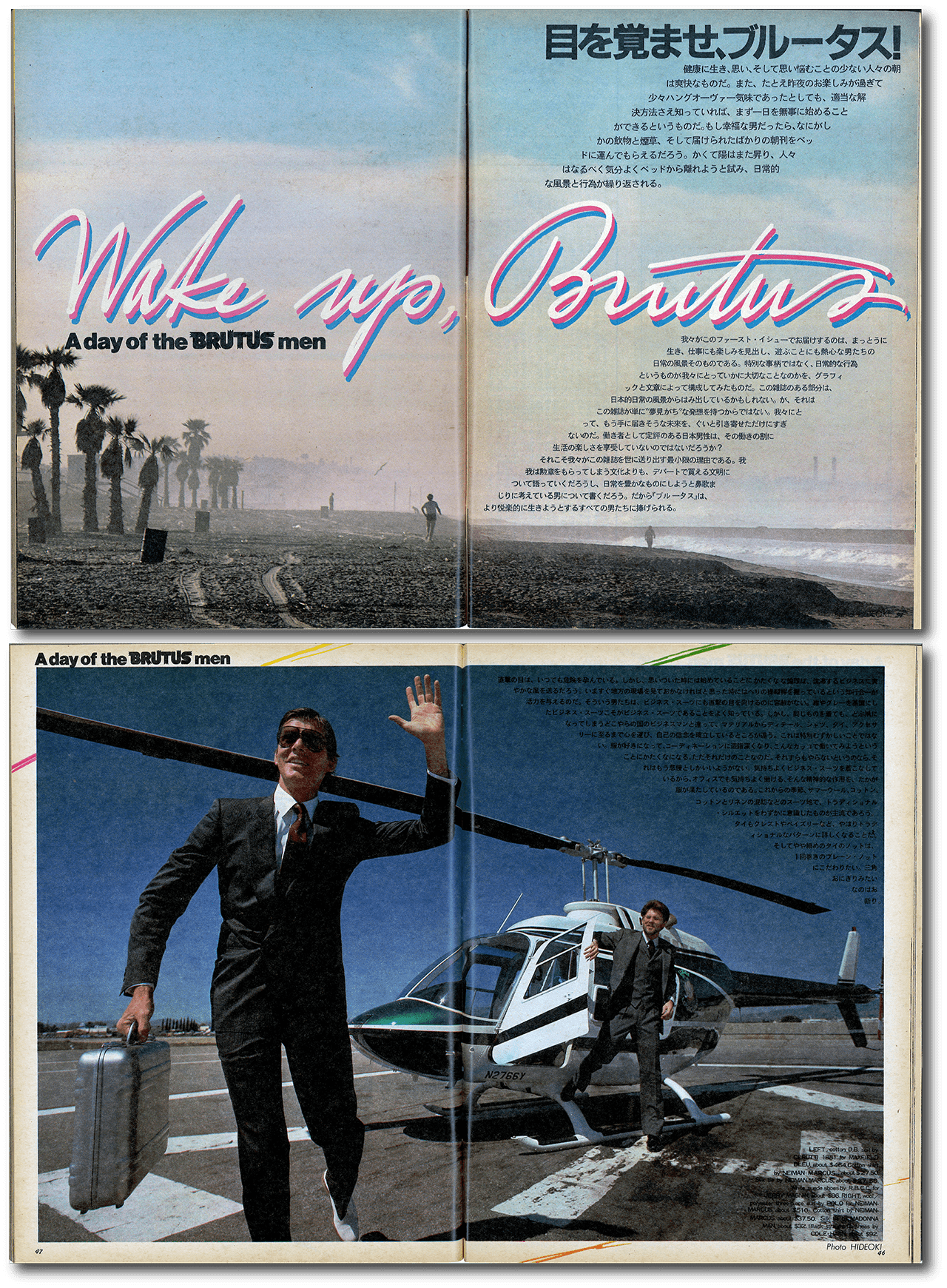

しかし、個人的に“『BRUTUS』らしさ”を感じるのは、もっと抽象的というかコンセプチュアルなテーマを掲げた特集のほうだ。「ぜいたくは素敵だ!」(8号)、「人生を悦楽する男たちはみんな不良少年だった」(24号)、「大蕩尽のかなたに永遠が見える」(77号)、「男はデンジャラス」(130号)、「狂気の夏 正しい欲望のあり方」(136号)、「スキャンダルが創造力を刺激する!」(187号)、「ライフスタイルからの解放、意図的な俗物主義。」(196号)など、大上段に振りかぶった非実用的なテーマにグッとくる。「ブルータスの役立たず話大特集」(29号)のように、役に立たないことを宣言している特集も良い。

実際の記事の中には、テーマにこじつけて商品やお店、サービスなどを紹介しているだけのものもある。が、たとえば「スキャンダルが創造力を刺激する!」特集冒頭の「階級の不道徳。」「無秩序の快感。」「逸脱の戦慄。」「退廃、耽美、耽溺。」というキーワードに添えられたイメージ写真とテキストの無駄なカッコよさ(ほめてます)は、編集の仕事を始めて間もない当時の私にとって、文字どおり「創造力を刺激」されるものだった。

同特集内の「パパラッチ・カメラマン、噂を増殖する。」(伴田良輔執筆)、「スキャンダル雑誌盛衰史」、ジェフリー・アーチャー、デニス・ホッパー、ロバート・メイプルソープ、ブライアン・ウィルソンらを取り上げた「スキャンダル列伝」(ブライアン・ウィルソンの項は小西康陽執筆)などの記事も、生活の役には立たないが面白く見ごたえあった。